Sie legte die Hand auf ihren Bauch, runzelte leicht die Stirn und sagte mit ruhiger, aber bestimmter Stimme: „Es tut weh.“ Es war kein hysterisches Weinen. Es war einfach nur eine Feststellung, so wie ein Kind sagt, dass es Hunger hat oder schlafen möchte. Ich gab ihr etwas Wasser, massierte ihr sanft den Rücken und versuchte, mich zu beruhigen. Kinder klagen viel. Bauch, Kopf, Beine. Normalerweise geht es wieder weg.

Aber diesmal nicht.

Eine Stunde später rannte sie nicht mehr durch die Wohnung. Sie saß nicht mehr mit ihren Buntstiften auf dem Teppich. Sie fragte nicht mehr, ob sie eine Geschichte sehen dürfe. Sie saß still, zusammengerollt auf dem Sofa, und starrte ins Leere. Hin und wieder sah sie mich an und sagte wieder, immer noch mit derselben Stimme: „Mama, es tut weh.“

Dieser Tonfall ängstigte mich mehr als der Schrei. Er war zu ruhig. Zu erwachsen.

Gegen Mitternacht packte mich die Angst so fest, dass ich das Gefühl hatte, jemand drücke mir auf die Brust. Wir zogen ihr eine Jacke über den Schlafanzug, und ich schnappte mir meine Handtasche und meine Schlüssel. Die Straßen waren leer, Autolichter durchbrachen die Dunkelheit, und mir schossen alle möglichen Szenarien durch den Kopf. Ich versuchte, sie zu verdrängen, aber sie kamen immer wieder.

Im Wartezimmer der Notaufnahme roch es nach Desinfektionsmittel und Angst. Diesen Geruch vergisst man nie, wenn man ihn einmal in Angst um das eigene Kind gerochen hat. Lily saß auf meinem Schoß, ihr Kopf schwer auf meiner Schulter. Sie hatte Fieber. Ihre Atmung war flacher als sonst.

Die Krankenschwester reagierte schnell. Sie maß ihre Temperatur und ihren Blutdruck, stellte Fragen, die routinemäßig klangen, aber ihre Augen waren aufmerksam. Lily versuchte, nicht zu weinen. Sie sah sie mit großen, tapferen Augen an, als wollte sie niemanden belästigen.

„Alles gut“, sagte die Krankenschwester leise. Und mir sank das Herz.

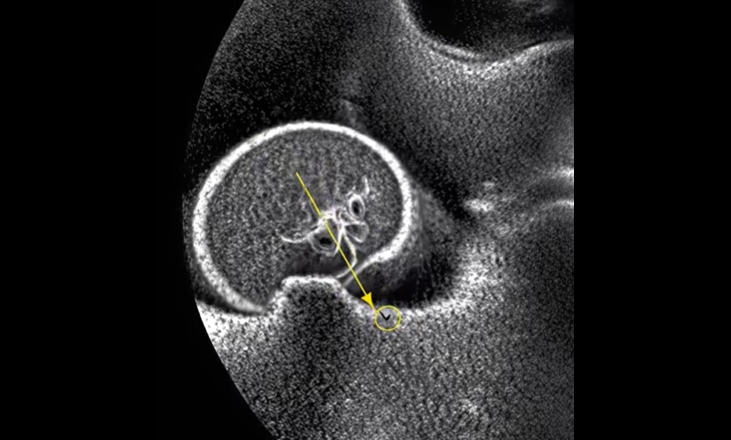

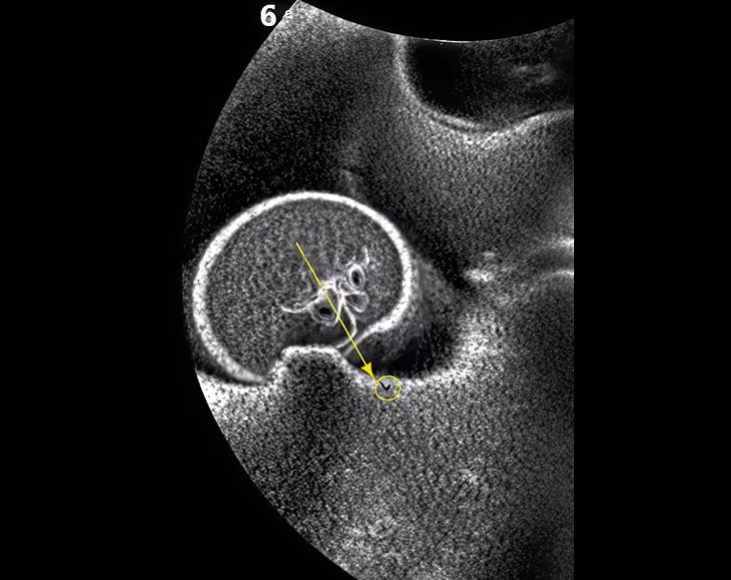

Dann kam der Ultraschall.

Sie lag auf der kalten Liege, das Gel auf ihrem Bauch ließ sie kurz lächeln. Die Ärztin schwieg. Sie hatte zu lange auf den Bildschirm gestarrt. Ihr Gesichtsausdruck hatte sich so subtil verändert, dass es mir normalerweise nicht aufgefallen wäre. Aber jetzt beobachtete ich jede Bewegung, jeden Atemzug.

„Einen Moment bitte“, sagte sie und ging hinaus.

Sie kam schneller zurück, als mir lieb war. Und mit einem Ausdruck, der sich mir unauslöschlich eingebrannt hatte.

„Wir müssen sie sofort für die Operation vorbereiten.“

Der Satz zerbrach in mir. Ich verstand ihn nicht. Ich wiederholte ihn immer wieder in Gedanken, aber er ergab keinen Sinn. Operation. Jetzt. Meine vierjährige Tochter.

„Was … was haben Sie gefunden?“, fragte ich mit fremder Stimme.

Sie erklärte es ruhig und fachkundig, aber jedes Wort traf mich wie ein Messerstich. Etwas, das da nicht hingehörte. Etwas, das jeden Moment schlimmer hätte werden können. Etwas, das hätte zerbrechen, verdrehen, tödlich sein können.

Meine Knie gaben nach. Ich musste mich an einem Stuhl festhalten.

Mit zitternder Hand unterschrieb ich die Papiere. Ich versuchte, stark zu sein, aber innerlich schrie ich. Als sie in den OP-Saal geschoben wurde, hielt ich ihre Hand bis zur letzten Sekunde. Sie sah mich an und fragte: „Mama, kommst du wieder, um mich abzuholen?“

„Ja“, sagte ich ohne zu zögern. „Sobald du kannst.“

Die Tür schloss sich.

Das Warten schien endlos. Die Minuten zogen sich wie Stunden. Ich schaute auf die Uhr, auf die Tür, auf den Boden. Ich dachte an jeden Moment des Tages, an jedes Wort, das sie gesagt hatte. Wie konnte ich das nur verpassen? Wie konnte ich nur denken, es wären nur Bauchschmerzen?

Als der Arzt endlich herauskam, sah ich an seinem Gesichtsausdruck, dass es anders gekommen war, als ich befürchtet hatte.

Die Operation war erfolgreich. Wir waren pünktlich. Wenige Stunden später hätte es tödlich enden können.

Ich weinte so heftig, dass ich kaum atmen konnte.

Lily schlief auf der Intensivstation, klein, zerbrechlich, mit Schläuchen und Verbänden. Ich saß an ihrem Bett und hielt ihre Hand. Sie war warm. Sie war da.

Seit dieser Nacht sage ich nie mehr „Es wird schon wieder“, wenn ein Kind über Schmerzen klagt. Ich habe gelernt, nicht nur auf die Worte zu achten, sondern auch auf die Stille dazwischen. Denn manchmal ist es die Stille, die am lautesten schreit.

Und manchmal entscheidet sie über Leben und Tod.