Der Unfall passierte plötzlich. Ein anderer Fahrer hatte mir die Vorfahrt genommen, der heftige Aufprall schleuderte mich gegen die Leitplanken und dann verschwand ich. Ich erinnere mich nur noch an die Sirenen, die Blaulichter und das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Als ich aufwachte, lag ich auf der Intensivstation, angeschlossen an Maschinen, und hatte Schmerzen am ganzen Körper.

Die Ärzte sprachen ruhig, aber einfühlsam. Sie benutzten Worte wie „stabilisiert“, „Beobachtung“, „Komplikationsrisiko“. Mein Mann stand ratlos an der Wand. Und meine Schwiegermutter? Sie übernahm sofort die Führung. Sie bearbeitete Unterlagen, sprach mit dem Personal und entschied über die Besuche. Als wäre es ihr Krankenhaus. Ich hatte keine Kraft, mich zu wehren.

Ich war schwach, müde und auf die Hilfe anderer angewiesen. Ich sagte mir, wenn ich wieder gesund bin, würden wir alles regeln. Jetzt brauchte ich einfach nur Ruhe.

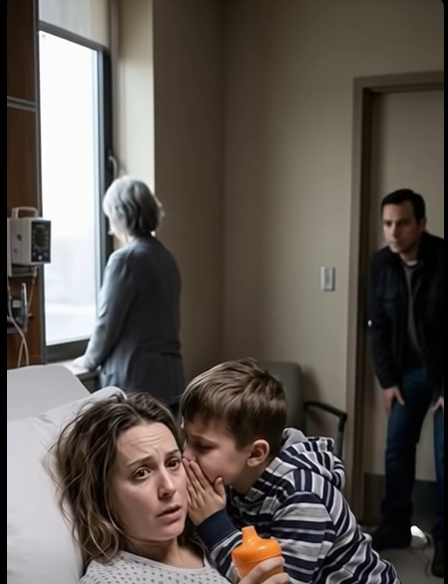

Eines Nachmittags öffnete sich die Tür zu meinem Zimmer. Meine Schwiegermutter kam zuerst herein. Sie führte meinen kleinen Sohn an der Hand. Er war still, ernst, ungewöhnlich ruhig für sein Alter. Es war, als hätte ihm jemand erklärt, dass er keine Fragen stellen, nicht sprechen und vor allem nichts Falsches tun dürfe.

Sie setzte ihn neben mein Bett, lächelte gezwungen und sagte, sie würden nur kurz bleiben. Sie wolle nicht, dass das Kind Angst habe. Dann ging sie zum Fenster und drehte uns den Rücken zu, als wolle sie uns etwas Privatsphäre geben.

Mein Sohn kam auf mich zu. Vorsichtig, als fürchtete er, ich würde zusammenbrechen. Er reichte mir eine Plastikflasche Orangensaft. Ich nahm sie wie selbstverständlich. Meine Finger zitterten, aber ich hatte noch nicht darüber nachgedacht, warum.

Er beugte sich näher zu mir. Er hielt sich die Hand vor den Mund und flüsterte so leise, dass ich ihn kaum verstehen konnte.

„Oma hat gesagt, du sollst das trinken“, sagte er. Dann hielt er inne und schluckte. „Und sie sagte mir, wenn ich es täte, hätte ich eine neue, hübschere Mutter. Aber ich dürfte es niemandem erzählen.“

In diesem Moment stand die Welt für mich still.

Ich betrachtete die Flasche in meiner Hand. Der Saft war kalt und ungewöhnlich hell. Er hatte kein Krankenhausetikett. Das Zimmer wirkte plötzlich beengt. Mir wurde mein Mann bewusst, der im Türrahmen stand. Er schwieg. Und meine Schwiegermutter? Sie schaute immer noch aus dem Fenster. Sie rührte sich nicht, aber ich spürte ihre Aufmerksamkeit. Sie war konzentriert. Sie wartete.

Vorsichtig stellte ich die Flasche auf das Laken. Ich lächelte meinen Sohn an, als wollte ich trinken. Ich kippte sie um, aber stattdessen verschüttete ich den Saft auf dem Boden, als wäre es meine eigene Ungeschicklichkeit gewesen.

Niemand sagte etwas.

Meine Schwiegermutter drehte sich nach einem Moment um. Sie betrachtete die leere Flasche und nickte kurz. Ihr Gesichtsausdruck war ruhig, zu ruhig. Mein Mann fragte mich nicht, ob es mir gut ginge. Er schloss einfach die Tür.

Als sie gegangen waren, bat ich die Krankenschwester um etwas Wasser und verlangte sofort vom Arzt einen Drogentest. Ich sprach nicht um den heißen Brei herum. Ich sagte nur, ich sei besorgt.

Die Ergebnisse kamen ein paar Stunden später.

Was in dem Saft war, waren keine Medikamente. Es war nicht einmal ein Unfall.

Ich lag im Krankenhauszimmer, mein Körper schwach, aber mein Geist ungewöhnlich klar. Mir wurde bewusst, dass der Unfall mich beinahe das Leben gekostet hätte. Doch die eigentliche Gefahr war die ganze Zeit neben mir gewesen, hatte gelächelt und die Hand meines Kindes gehalten.

Und dann versprach ich mir eines: Ich würde überleben. Und dieses Mal würde ich laut sprechen.