Als mein Mann und ich endlich unsere verspäteten Flitterwochen antraten, fühlte ich mich, als hätten sich die monatelangen Anstrengungen und Entbehrungen endlich gelohnt. Wir hatten die Reise zwei Jahre lang geplant und zweimal verschoben – einmal wegen des Jobs meines Mannes, einmal wegen Ethans Grippe. Doch dieses Mal war alles perfekt: ein Hotel am Meer, Reservierungen, Flughafentransfers, die Aussicht auf Ruhe und Entspannung zu zweit.

Ethan war sechs. In dem Alter, in dem er groß und klein zugleich sein wollte. Er hatte den Mut, wie ein Filmheld durch den Garten zu rennen, aber abends schlief er nur mit einem Stoffhasen ein, dem schon lange das Ohr abgerissen war. Der Gedanke, ihn eine Woche lang allein zu lassen, belastete mich mehr, als ich zugeben wollte. Aber meine Schwiegermutter Monique wirkte zuversichtlich, fast zu zuversichtlich:

„Mach dir keine Sorgen“, sagte sie. „Ich habe zwei Jungs großgezogen, eine Woche Pause bringt mich nicht aus der Bahn. Ihr zwei habt euch etwas Zeit für euch verdient.“

Und ich wollte ihr glauben. Sie wohnte in einer sicheren Gegend, hatte ein sauberes Haus, war voller Energie und hatte immer eine kleine Aufmerksamkeit oder eine Geschichte für Ethan parat. Und doch beschlich mich eine so stille und tiefe Angst, dass ich sie nicht benennen konnte.

Die ersten drei Tage waren wunderbar. Das Hotel roch nach Salz, wir spazierten morgens am Strand, schwammen nachmittags im Meer und saßen abends auf der Terrasse und beobachteten die Lichter des Hafens. Wir riefen Ethan jeden Tag an. Er war fröhlich, ausgelassen, fast schon übermütig.

„Oma hat mir Pfannkuchen gemacht!“, rief er am ersten Tag.

„Wir fahren morgen in den Zoo!“, verkündete er am Montag.

„Wir waren heute auf dem Spielplatz, Mama!“

Und ich beruhigte mich. Vielleicht war ich einfach nur überempfindlich. Vielleicht hatte ich meine Schwiegermutter unfair beurteilt.

Aber das änderte sich alles am Mittwochabend.

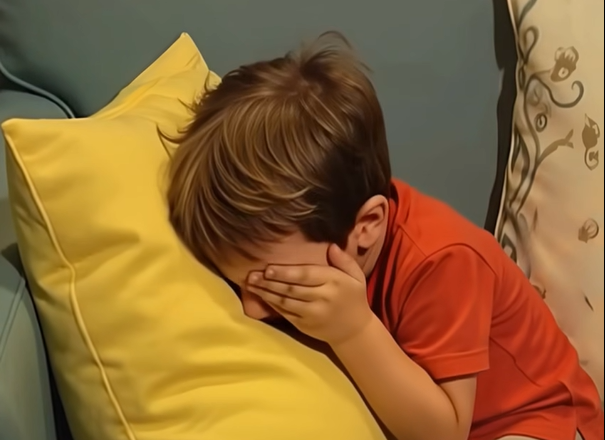

Es war nach neun, als mein Telefon klingelte. Auf dem Display erschien der Name: „Oma M.“ Ich lächelte, weil ich dachte, es wäre Ethan, der mir Gute Nacht sagen wollte. Doch kaum hatte ich abgenommen, hörte ich im Hintergrund sein Weinen.

Nicht dieses kurze Weinen, wenn sich ein Kind schlägt oder Angst hat. Sondern tief, leise, unterdrückt, als hätte er Angst, für sein Weinen bestraft zu werden.

„Ethan?“, platzte ich heraus. „Schatz, was ist los?“

Er antwortete nicht.

Stattdessen hörte ich die Stimme meiner Schwiegermutter. Leise, unverständlich. Viel zu ruhig.

„Wir haben hier ein kleines Problem“, sagte sie.

Und dann – Stille.

So tief, dass ich nur noch meinen eigenen Atem hörte.

„Was ist los?“, fragte ich, aber meine Schwiegermutter antwortete nicht direkt. Sie atmete nur schwer. Dann ein Rascheln, als würde sie das Telefon auf den Tisch legen. Und dann sprach Ethan. Seine Stimme war schwach und zitternd.

„Mama, ich will nicht hier sein“, flüsterte er. „Oma …“

Ein Klicken unterbrach ihn. Meine Schwiegermutter nahm wieder den Hörer ab.

„Kinder übertreiben es manchmal“, sagte sie. „Er ist müde. Er war heute etwas ungezogen.“

Ihr Ton war eisig.

„Was ist passiert?“, fragte ich eindringlich.

„Nichts Schlimmes“, antwortete sie. „Aber er muss verstehen, dass die Regeln für alle gelten.“

Mir sank das Herz.

„Welche Regeln?“

Meine Schwiegermutter seufzte, als wäre sie es leid, dass ich überhaupt fragte.

„Ich habe ihm gesagt, dass er keine Süßigkeiten isst, bis er genau das tut, was ich ihm sage. Und als er anfing zu schmollen, habe ich ihn für eine Weile in den Keller geschickt. Man sagt ja, Dunkelheit beruhigt aufgebrachte Kinder.“

In diesem Moment drehte sich mir die Welt.

„Du hast einen Sechsjährigen in den Keller geschickt?!“

Sie schwieg einen Moment. Dann fügte sie hinzu:

„Nur für ein paar Minuten. Zu seinem Besten. Er muss wissen, wer die Erwachsenen sind.“

„Was machst du denn sonst, wenn wir nicht da sind?“, keuchte ich.

Und dann senkte meine Schwiegermutter noch die Stimme.

„Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass er lernt, sich zu benehmen. Und dass du keinen weiteren verwöhnten Jungen hast.“

Erst in diesem Moment begriff ich, dass etwas nicht stimmte.

Dass ihre übertriebene Vertrautheit vorher keine Fürsorge war.

Es war eine Maske.

Nachdem ich aufgelegt hatte, packte ich sofort meinen Koffer. Mein Mann versuchte, mich zu beruhigen, aber mein Instinkt, stärker als meine Vernunft, sprach in mir.

„Wir müssen nach Hause. Sofort.“

Es war kurz nach Mitternacht, als wir bei meiner Schwiegermutter ankamen. Das Haus war still. Zu still. Ich klopfte. Nichts. Ich klopfte noch einmal, lauter. Beim dritten Mal hörte ich Schritte.

Meine Schwiegermutter öffnete die Tür.

Sie stand im Türrahmen, im Bademantel, und sah aus, als ob unsere bloße Anwesenheit sie störte.

„Das Baby schläft“, verkündete sie.

„Wo?“, platzte es aus mir heraus.

„Im Zimmer. Wo denn sonst?“, antwortete sie.

Aber irgendetwas in ihrer Stimme ließ mich die Tür am liebsten eintreten.

Ich rannte die Treppe hinauf zum Gästezimmer, wo Ethan schlafen sollte.

Er war nicht da.

Das Zimmer war leer.

Nur ein Stoffhase lag mitten auf dem Bett.

Mein Mann rannte voraus. Ich folgte ihm. Und dann – das Zuschlagen der Tür aus dem Garten. Das Rascheln von Gestrüpp. Der schwere Geruch von Kälte.

Mein Mann öffnete die Kellertür. Und da saß unser Sohn – auf dem kalten Betonboden, zugedeckt mit einer alten Decke.

Er zitterte.

Seine Augen waren rot. Seine Handflächen waren staubig.

„Oma hat gesagt, wenn ich nicht leise spreche und gerade am Tisch sitze, komme ich hierher“, sagte er.

Und dann fügte er einen Satz hinzu, der mich zutiefst erschütterte:

„Sie hat gesagt, du verdienst mich sowieso nicht.“

Meine Schwiegermutter stand nur in der Tür. Sie versuchte nicht einmal, sich zu verteidigen. Ihr Gesicht war ausdruckslos. Als ob sie es glaubte.

In diesem Moment begriff ich eines:

Das Schweigen in dem Telefonat am Mittwoch hatte nichts mit Weinen zu tun.

Es hatte mit Angst zu tun.

Und ich