Die Polizei durchkämmte Parks, Keller, verlassene Häuser und wertete die Aufnahmen von Überwachungskameras aus. Jede Stunde ohne Antwort erhöhte den Druck, jede Minute ohne Neuigkeiten zerrte an den Nerven der Eltern und der Öffentlichkeit. Doch niemand ahnte, dass die Antwort an einem Ort lag, an dem täglich Hunderte von Menschen vorbeigingen – und der dennoch unsichtbar blieb.

In jener Nacht hörte niemand die Schreie hinter der Laderampe des Industriekomplexes. Die Stadt schlief. Tief und schwer, wie bewusstlos. Die Lichter in den Lagerhallen erloschen allmählich, und die Betonbauten versanken in Dunkelheit, wie müde Riesen. Der Wind spielte mit den losen Blechen, der ferne Verkehrslärm übertönte alles andere. Und in der Stille, die selbst das Schlimmste verschlingt, hallte ein schwaches Geräusch wider – kaum hörbar, unregelmäßig, fast hoffnungslos.

Niemand bemerkte es. Niemand außer der Nachtputzerin.

Sie arbeitete schon seit Jahren hier. Unauffällig, still, trug sie stets Arbeitskleidung, die mit den Wänden der Flure verschmolz. Für die meisten war sie Teil des Hintergrunds, so selbstverständlich wie der Geruch von Reinigungsmitteln oder das Summen der Klimaanlage. Doch sie nahm ihre Arbeit ernst. Sie glaubte, dass unfertige Reinigung Unglück bringe. Es war ein Aberglaube, den sie von ihrer Großmutter geerbt hatte – einer Frau, die ihr Leben lang fremde Häuser geputzt hatte und behauptete, das Schicksal wache über diejenigen, die gingen, bevor sie fertig waren.

Deshalb machte sie immer die letzte Runde. Selbst wenn sie müde war. Selbst wenn ihr der Rücken schmerzte. Selbst wenn sie sich darauf freute, nach Hause zu gehen.

Als sie das Geräusch hörte, stützte sie sich auf ihren Besen. Zuerst war sie sich nicht sicher, ob sie es sich eingebildet hatte. Etwas Leises. Erstickt. Als ob jemand versuchte, durch ein Hindernis zu atmen. Der Wind und die fernen Autos übertönten es fast. Sie dachte, es könnte eine streunende Katze sein. Oder eine Plastiktüte, die sich an Metall verhakt hat und vom Wind hin und her gewirbelt wird.

Doch innerlich verkrampfte sich etwas.

Das Geräusch war nicht zufällig. Es war nicht mechanisch. Es war lebendig.

Sie ging langsam, vorsichtig, ihrem Gehör folgend. Jeder Schritt klang in der Stille zu laut. Das Geräusch führte sie zu einem grünen Müllcontainer an der Laderampe – alt, verbeult, fettverschmiert und vernachlässigt. Ein Ort, an dem alles Überflüssige weggeworfen wurde. Müll. Vergessene Dinge.

Sie zögerte, als sie den Deckel berührte. Ihr Herz hämmerte so heftig, dass sie es in der Kehle spürte. Dann hob sie den Deckel an.

Ihr stockte der Atem.

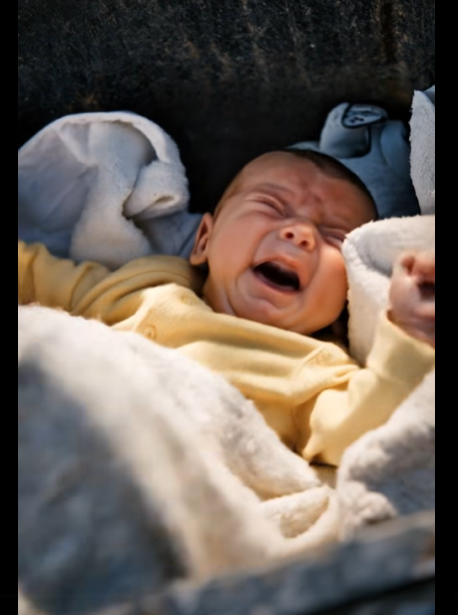

Darin, eingewickelt in zerrissene Pappe und schmutzige Servietten, lag ein kleines Kind. Ein kleines Mädchen. Ihr Körper steif vor Kälte, ihre Lippen blau. Ihre Augen halb geöffnet, ihr Atem schwach und unregelmäßig. Ihr Gesicht war voller blauer Flecken, kleine Kratzer, Spuren grober Behandlung. Ihre Hände waren eiskalt.

Doch was die Putzfrau am meisten erschütterte, waren nicht die Verletzungen.

Es war der Blick.

Der Blick eines Kindes, das bereits so tiefe Angst gekannt hatte, dass sie ein Teil von ihm geworden war. Ein Blick, der keinem Kind gehörte. Ein Blick, der sagte, dass vielleicht keine Hilfe kommen würde.

Die Welt schrumpfte auf einen einzigen Punkt. Der Lärm verstummte. Da waren nur noch sie und das Kind. Ohne nachzudenken, zog sie ihren Mantel aus, hüllte das kleine Mädchen ein, hielt es fest und begann zu schreien. Ihre Stimme hallte durch das leere Gelände, prallte gegen die Betonwände und kehrte zurück wie ein Echo der Verzweiflung.

Der Krankenwagen traf schnell ein. Die Polizei noch schneller. Und dann begannen sich die Dinge auf eine Weise zu bewegen, wie die Stadt es seit Langem nicht mehr erlebt hatte.

Das Kind im Container entpuppte sich als die gesuchte Tochter des Milliardärs. Entführt. Weggeworfen wie ein Gegenstand, als den Entführern etwas schiefging. Als sie fürchteten, der Entdeckung zu nahe zu kommen.

Die Stadt stand unter Schock.

Doch ein noch größerer Schock folgte später. Die Ermittlungen ergaben, dass keine ausländische Bande oder ein unbekannter Krimineller hinter der Entführung steckte. Es war jemand aus dem engsten Umfeld der Familie. Jemand, der die Abläufe kannte. Jemand, der wusste, wann und wo er zuschlagen musste. Jemand, der das Kind nur als Mittel zum Zweck sah.

Das kleine Mädchen überlebte. Die Ärzte sagten, es habe um Minuten gereicht. Hätte die Putzfrau nur das Geräusch überhört. Hätte sie die letzte Runde verpasst. Wäre sie nur fünf Minuten früher nach Hause gegangen.

Es geschah nicht.

Heute berichten die Zeitungen über sie als Heldin. Sie erhielt Auszeichnungen, Geld und Dankesworte. Doch sie selbst sagt nur eines: dass sie das getan hat, was jeder Mensch tun sollte, der noch nicht verlernt hat zuzuhören.

Denn manchmal wird die Welt nicht von den Reichsten, den Mächtigsten oder den Bekanntesten gerettet.

Manchmal wird sie von einer Frau mit einem Besen gerettet, die nicht eher ging, als dass die Aufgabe erledigt war.